平成23年度入試に関するQ&Aはこちらに移動しました。

平成22年度入試に関するQ&Aはこちらに移動しました。

平成21年度入試に関するQ&Aはこちらに移動しました。

平成20年度入試に関するQ&Aはこちらに移動しました。

平成19年度入試に関するQ&Aはこちらに移動しました。

平成18年度入試に関するQ&Aはこちらに移動しました。

平成17年度入試に関するQ&Aはこちらに移動しました。

I 入試関係

平成24年度の入試に関するスケジュールを教えてください。

募集要項は7月上旬に公表予定です。入学試験のうち第2次選考(小論文試験ないし法学専門科目筆記試験)については11月12日(土)を予定しています。 △このページの先頭へ

合格者の決定方法について具体的に教えてください。

合格者の決定は、志願者の様々な成績を総合して判定を行います。

具体的にいえば、既修者については、成績証明書、志願理由書、法科大学院全国統一適性試験、本法科大学院の実施する法学専門科目筆記試験などです。未修者については、成績証明書、志願理由書、法科大学院全国統一適性試験、小論文試験などです。 △このページの先頭へ

学位授与証明書以外の資格証明書等(推薦状、語学能力証明書等)の添付は可能ですか。

各種資格証明書(各種職業資格、旧司法試験短答式試験ないし論文式試験の合格を証明できる書類、公的語学試験成績書等を含む)ないしはその複写物を、自由に添付することができます。

ただし、例えば、勤務先の会社の上司や在学・卒業大学の演習の指導教員等によって、その個人的評価・判断に基づいて作成されるいわゆる、推薦状については、採点の対象とはしません。

また、未修者の選考においては、添付された各種資格証明書のうち、もっぱら法学の専門的知識修得の有無を示すようなもの(旧司法試験短答式試験ないし論文式試験の合格を証明できる書類)は、採点の対象とはしません。 △このページの先頭へ

未修者・既修者の決定方法やそれぞれの定員を教えて下さい。また、平成23年度は、未修者・既修者それぞれ何人入学したのでしょうか。

出願の際、2年間での修了を希望するか否かを示すものとします。出願後の変更はできません。なお、2年間での修了を希望した者に対して、法学未修者としての入学を認めることはありません。

平成24年度の定員は、既修者は55名程度、未修者は25名程度を予定しています。平成23年度は、既修者51名、未修者26名が入学しました。

詳しくは 「過年度入学試験結果概要」で確認できます。 △このページの先頭へ

東北大学以外で入学試験を受けることは可能ですか。

第2次選考(小論文試験ないし法学専門科目筆記試験)については、東京会場である一橋大学(東京都国立市中2-1)で受験することも可能です。 △このページの先頭へ

過去の入試問題を入手することはできますか。

△このページの先頭へ

東北大学法科大学院の募集要項等の入手方法を教えて下さい。

(1)インターネット(携帯電話・パソコン)または自動音声応答電話をご利用下さい。

(1)インターネット(携帯電話・パソコン)または自動音声応答電話をご利用下さい。

- インターネット(携帯電話・パソコン)の場合

http://telemail.jp/ http://telemail.jp/

パソコン・携帯電話各社共通アドレス

バーコード

※携帯電話でバーコードを読み取り、

アクセスした場合は資料請求番号の入力は不要です。- 自動音声応答電話の場合

- IP電話:TEL 050-8601-0101※

※IP電話: 一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分毎に約11円です。

(2)資料請求番号(750050)をプッシュまたは入力して下さい。

(3)あとはガイダンスに従って登録して下さい。

請求方法についてのお問い合わせ先

テレメールカスタマーセンター TEL 050-8601-0102(9:30〜18:00)

※発送開始日までのご請求は予約受付となり、発送開始日になりましたら一斉に発送されます。その際は、発送開始日から2〜3日程で資料が届きます。

※送料(240円を予定)は、お届けした資料へ同封されている支払方法に従いお支払い下さい。(支払いに際して手数料が別途必要になります。) △このページの先頭へ

法科大学院全国統一適性試験とは、どのような試験か教えてください。

全ての法科大学院で、出願の際に「法科大学院全国統一適性試験」の成績の提出を義務づけているものであり、法律の知識を問うものではなく、法科大学院における履修の前提となる、「判断力」「思考力」「分析力」「表現力」に関する能力を測る試験です。 △このページの先頭へ

法学専門科目試験では六法の持ち込みは可能かどうか教えてください。

持ち込みは不可です。法学専門科目試験では、本学が貸与する六法のみを参照することができます。 △このページの先頭へ

学部の成績証明書は合否判定においてどのように利用されるのですか。

提出していただいた各種資料の使用方法については公表していません。 △このページの先頭へ

各種資格証明書は、減点方法と加点方法のどちらで評価されるのか教えてください。

各種資格証明書は、加点の対象となることがあります。各種資格証明書の提出により減点されることはありません。 △このページの先頭へ

法科大学院全国統一適性試験の第4部(表現力を測る問題)の得点については、東北大学法科大学院の選考において考慮されないとのことですが、東北大学法科大学院の志願者は、法科大学院全国統一適性試験の受験に際して第4部を受験しなくてよいということでしょうか。

第4部も、必ず受験してください。法科大学院全国統一適性試験の要項によれば、「第1部〜第4部の全ての試験に解答が義務づけられています。一部の試験に欠席または棄権した場合は、すべての試験を欠席または棄権したものと見なされます。」とされています。 △このページの先頭へ

第2次選考で使用できる筆記用具はなんでしょうか。

ボールペン、万年筆などを使ってください。鉛筆やシャープペンシルは使用できません。 △このページの先頭へ

第2次選考では、専門科目試験の科目ごとに試験時間が違っていますが、使用される答案用紙に違いはありますか。

各科目とも同様の様式によるものを使用する予定です。 △このページの先頭へ

II 施設関係

自習室はあるのでしょうか。また、その利用時間はどうなっていますか。

自習室では、法科大学院の学生1人につき机1つずつ割り当てられ、原則24時間利用できます。無線LANを利用することによって、各自のコンピュータ端末から、ネットワークに接続することが可能です。

その他にコモンルームもあり、予復習の合間に、教員や友人とのコミュニケーションの場として利用できます。 △このページの先頭へ

法科大学院生向けの図書室がありますか。

法科大学院には公共政策大学院と共用の法政実務図書室があります。学習に必要な基本的な文献・雑誌、判例集などが配架され、コピー機も利用できます。また、配置されたパソコンを利用して、DVDやCD-ROM等デジタル化された判例・法令・雑誌論文データベースの検索・閲覧が可能です。

川内地区にある東北大学附属図書館や法学部図書室の資料も利用できます。 △このページの先頭へ

インターネットへの接続設備はあるのですか。

自習室から無線LANを通じてネットワークに接続できるほか、情報処理コーナー室に配置されたパソコンを利用して、いつでも自由に情報を検索・収集することができます。判例・文献の検索には、インターネットを通じて法科大学院教育研究支援システム(TKC)も利用できます。 △このページの先頭へ

III カリキュラム関係

1年間の最大履修単位数を教えてください。

1年次生は32単位(必修30単位)、2年次生は36単位(必修28単位)、3年次生は44単位(応用基幹科目、実務基礎科目、基礎法・隣接科目、展開・先端科目の必修を含む)です。 △このページの先頭へ

司法試験の仕組みについて教えて下さい。

司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを判定する試験であり、法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行われます(改正後の司法試験法(平成17年12月1日施行)1条1項・3項)。試験は、択一式を含む短答式と論文式による筆記の方法により行われます(同法2条)。短答式試験と論文式試験は同時期に行われ、受験者全員が両方の試験を受けることになります。

司法試験の受験資格は、法科大学院課程の修了者(東北大学法科大学院においては法務博士(専門職)の学位を受けた者)及び司法試験予備試験の合格者を対象に与えられます。

なお、平成22年の司法試験は、東北大学法科大学院修了者から159名が受験し、うち58名が合格しています。 △このページの先頭へ

標準の修業年限で修了できない場合、どうなりますか。

年次ごとに、1年に限り再履修することができます。 △このページの先頭へ

東北大学法科大学院では、司法試験に対応した講義が開講されていますか。

もちろんです。司法試験の論文式試験は、必須科目である公法系科目、民事系科目、刑事系科目と、選択科目(8つの法分野から1つを選択)の合計4科目について行われます(司法試験法3条2項)。本法科大学院では、必須科目に対応する授業科目として、第1年次に基本7法科目(30単位)、第2年次に基幹科目(28単位)、そして第3年次に応用基幹科目(2科目4単位まで選択可能)が設けられています。選択科目についても、展開・先端科目として、8つの法分野すべてに、対応する授業科目(2〜6単位)が設けられています。 △このページの先頭へ

2年次に配当されている基幹科目について教えてください。

基幹科目には、実務民事法(14単位)、実務刑事法(8単位)、実務公法(6単位)があり、2年次における必修科目です。実務民事法では、1年次ないし学部段階において得た、民法・商法・民事訴訟法に関する基本的な理解を前提とし、それらの法律が、実際の裁判において、どのように適用されるのかを学ぶことを目的としています。

実務刑事法では、刑法・刑事訴訟法に関する基本事項の理解を前提に、重要判例を素材として、そこで生じている法的諸問題につき、適切な解決を導き出すために必要な能力を高めることを目的としています。

実務公法では、憲法訴訟および行政訴訟に関する訴訟実務を対象とした憲法・行政法上の専門的諸問題について詳細に検討します。その際、戦後の最高裁判所及び下級審の重要判例を訴訟法的視座から再点検する徹底したケーススタディを行います。 △このページの先頭へ

応用基幹科目について、教えてください。

平成23年度から新たに開設された科目であり、法律基本科目に関する基礎的知識を確実に修得し、事案分析能力、論理的思考力、法解釈能力等を向上させることを目的としています。3年次に履修することができます。必修の科目ではありません。

応用基幹科目には、応用憲法、応用行政法、応用民法、応用刑法、応用商法、応用民事訴訟法、応用刑事訴訟法があります。 △このページの先頭へ

IV その他

仕事を続けながら東北大学法科大学院に通うことは可能でしょうか。

授業の予習・復習は非常に重要であり、法科大学院に通いながら仕事をすることは困難です。また、法曹になるために2年間ないし3年間は学習に専念することが重要です。 △このページの先頭へ

夜間や土日のみ通って、修了することはできますか。

できません。夜間や土日に必修科目は開講されていません。 △このページの先頭へ

寮はありますか。

△このページの先頭へ

仙台の生活環境はどうですか。

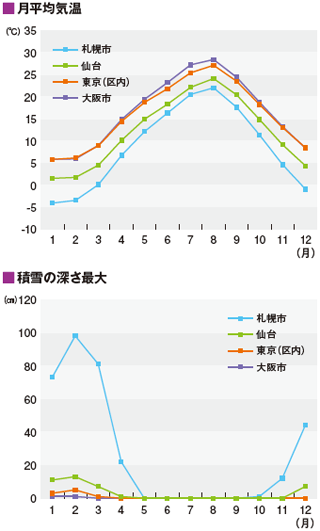

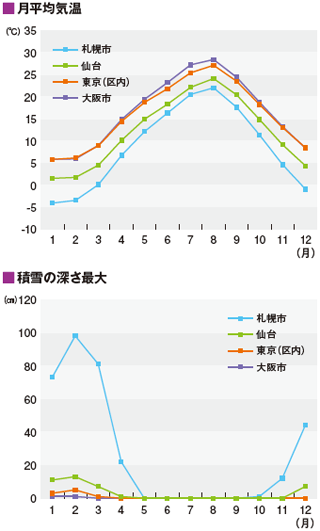

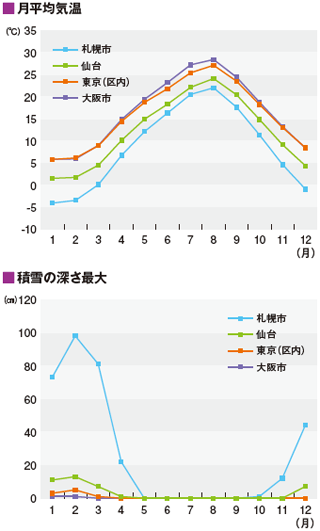

仙台は、東北帝国大学が創設された時代から、研究者や学生を大切にし、学問のための環境を整えることに努め、「学都」と呼ばれてきた街です。仙台は美しい緑と水に囲まれた自然環境の中、夏は暑すぎず、冬も雪がほとんど降らないという温暖な気候に恵まれています。

平成23年3月11日に東日本大震災が発生しましたが、現在では、電気・ガス・水道や物流も回復し、学習に専念することができます。 △このページの先頭へ

奨学金制度について教えてください。

国の育英奨学制度である、日本学生支援機構奨学金を申請することができます。これまでのところ、 I種(無利子貸与)・ II種(有利子貸与)の種類を問わなければ、申請をしたほぼすべての本法科大学院学生に奨学金の貸与が認められています。

また、独自の奨学金制度として、本法科大学院の学生のうち、成績優秀者10名(1年次生3名、2年次生7名)に、「JR東日本奨学生」として、奨学金20万円を給付します。1年次生については、当該年度の第1年次科目単位加重総得点の高得点者上位3名、2年次生については、当該年度の基幹科目単位加重総得点の高得点者上位7名に給付してきました。 △このページの先頭へ

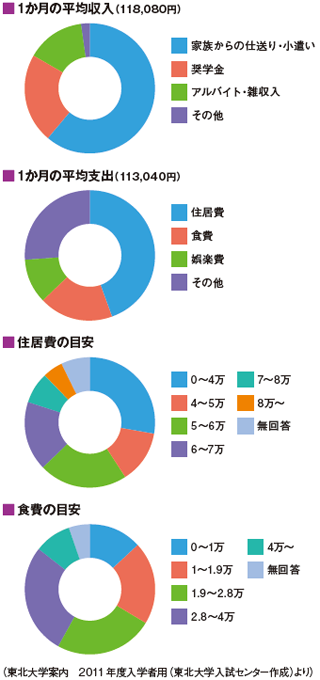

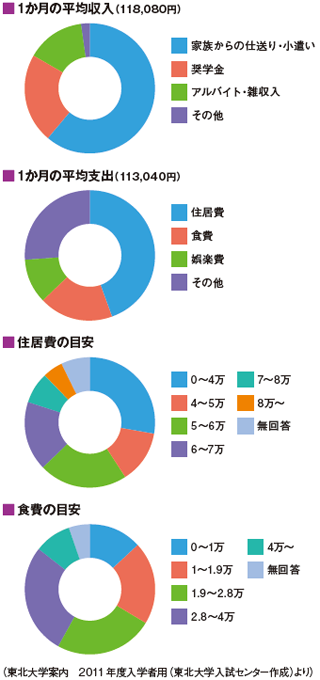

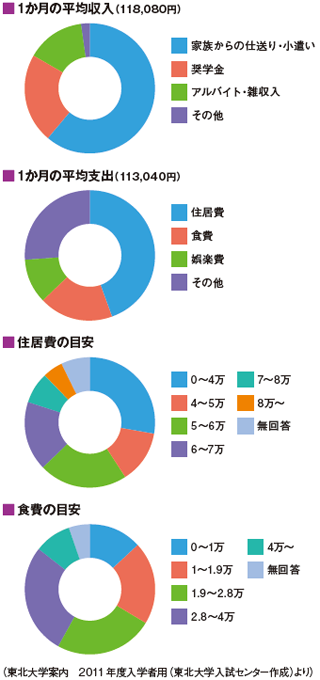

生活費について、教えてください。

仙台は、物価も安く、生活費の平均は約113,000円です。100万都市でありながら物価もそれほど高くなく、住居費もリーズナブルです。キャンパスは、徒歩や自転車で通学できる“学住近接”の場所にあります。

本法科大学院に在籍する仙台在住自宅外学生の授業料と平均家賃は以下のとおりです。

| 地区 | 八木山・向山周辺 | 片平周辺 |

|---|

| 授業料 | 804,000円/年 | 804,000円/年 |

平均家賃

(仙台市) | 38,000円/月

456,000円/年 | 51,000円/月

612,000円/年 |

| 合計 | 1,260,000円/年 | 1,416,000円/年 |

八木山・向山周辺からはバス一本で乗り換えがなく、仙台市バスフリーパス(1ヶ月5,000円)で通学できます。片平周辺に居住すれば徒歩で本法科大学院に通うことができます。親元を離れて生活する学生にとって、仙台は経済的負担が少なくて済む都市と言えるでしょう。 △このページの先頭へ

△このページの先頭へ

|

前のページへ戻る

前のページへ戻る

前のページへ戻る

前のページへ戻る